文/阿樹 震識:那些你想知道的震識 副總編輯

要寫這篇,真的不容易,要讀這篇,也請讀者有心理準備。本文特別感謝 顏銀桐博士 與 詹忠翰 博士 提供相關研究資訊以及指正。

本文的標題是來自《震識》讀者的問題,可以說是等了幾年,難得一見的好問題,我們終於可以開始談各種更新入的地震風險議題。接下來讓我再細述一下這個問題的始末。

近年來,台灣地震模型(Taiwan Earthquake Model,簡稱「TEM」)結合地質、地震及工程等面向,進行了「台灣機率式地震危害分析(Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA) 」的研究,此研究涵蓋了地質、地震及工程等面向。在2015年,TEM公布了包括未來100年、50年與30年台灣可能發生地震的潛勢圖。這是在臺灣第一次有專業人士提供機率式的預估,一開始或許有人會認為這是一種「預測」,不過實際它的用意在於提供較精確的地震風險評估,以應用在都市規畫、耐震設計、災害風險管理以及地震保險等參考。將「明天地震是否會發生」的極大不確定性,用科學、統計與工程的方式盡可能朝問題解決。

而在2021年,經濟部中央地質調查所(現在整併為經濟部地質調查及礦業管理中心,以下簡稱地礦中心)公告了「水平速度場與斷層活動潛勢圖」,主要是針對地礦中心公告的活動斷層,提供大眾各斷層活動的潛勢。這張圖基本原理一樣是基於前述的PHSA的方式所製作的,只是因為對科學事證與計算細節上的認定有些許差異,而有略為不同的結果。而TEM在2020年也公布了新版的分析結果,有眼尖的「震識」讀者,發現了2020年與2015年的差異,同時也對於評估方式細節有更多好奇,由於阿樹在2021年即撰寫了一系列科普文,因此本文將會是基於這些文章的進階說明。還沒有看過的朋友,或許可以先依序觀看:

斷層漫淡II:蝦咪!斷層有分死的和活的?

斷層漫談III:地震無法預測,但卻可以給你機率讓你好猜一點?甘按捏?

斷層漫談IV:看了斷層潛勢圖,先別急著搬家?你可做的選擇其實更多

而讀者產生的疑惑有兩個:

- 孕震機率最高的是中洲構造,如果再現周期僅100年,那上次地震紀錄在哪呢?怎麼沒有紀錄?

- 彰化斷層的錯動機率為何有時預測很高有時又很低?理論上其上次發生地震在1848年,這樣它的危險性不是比嘉南地區還要高嗎?

這兩個疑惑,我們可以一一拆解。

「再現周期」跟你想的應該不太一樣

再現周期這個詞,聽起來似乎暗示著一種精確的循環,但地震學的研究並非如此。這個概念,其實是建立在長期的地質歷史和統計學上,它告訴我們在過去長達數千甚至數萬年的時間裡,地震發生的大致頻率。舉個例來說,某個斷層在1800年、1910年各發生了一次地震,或許我們可以初步估算它的再現周期是110年,然而它並不代表我們在2020年,或是再往後10年的2030內會看到下一次地震。

為什麼會這樣?那評估地震再現周期到底又有什麼意義咧?首先,斷層活動的「實際周期」確實不會有定值,而在某些斷層甚至有超大的變動。以集集地震的車籠埔斷層為例,最後6次地震之間的發生時距最小約200年,最長約700年,且目前已知最早的2次古地震的時距相距約1,200年,這也代表著地震的能量累積與滑移是個複雜行為。畢竟彈性回跳的過程很長,中間的數十年或數百年間,會影響斷層面上力學性質的因素太多,而板塊活動的能量分配又有許多不同的型式,僅靠實際的地震事件評估,仍會有很大誤差。因此實務上的評估不會僅用歷史地震、地層中古地震事件來評估,還包括推算斷層的滑移速率、區域的構造應力變化或鄰近斷層的交互作用等因素,都會納入再現周期的評估考量。

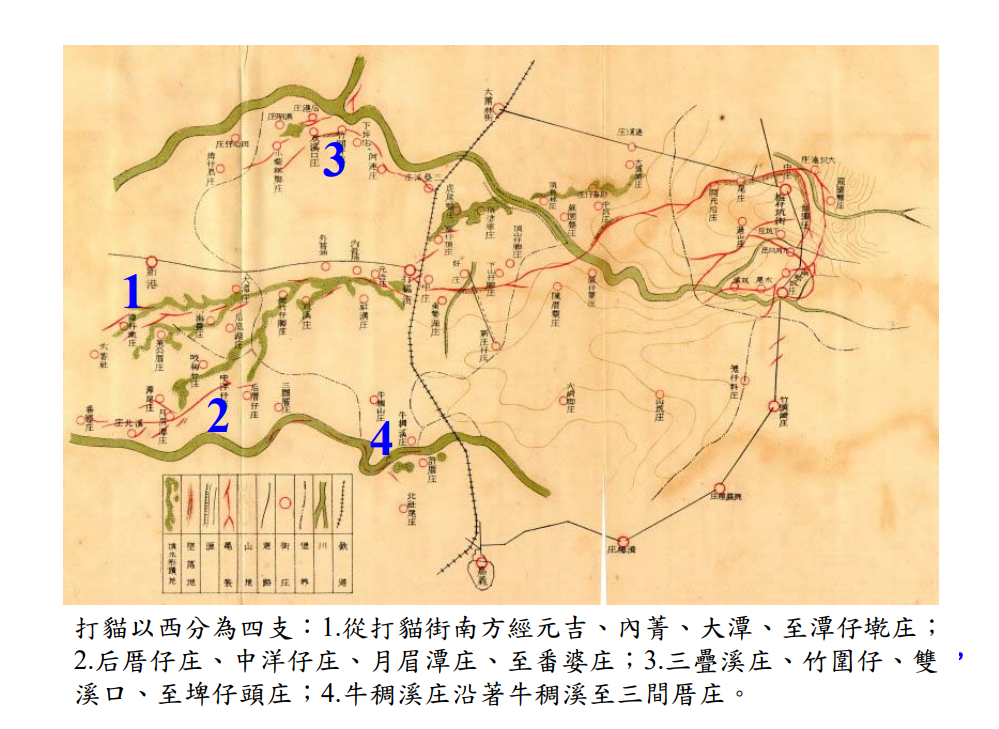

目前台灣西南部的中洲構造在2020年TEM公告的資料中,發生規模Mw6.9的機率為39%,為目前西半部機率最高的孕震構造。而位於台南的中洲構造,確實過往沒有歷史地震或岩層中的古地震紀錄可以參考,所以科學家會用的方式就是分析斷層崖高度、河階沉積物定年(河階意味著地表受斷層抬升而形成)的資料,推算斷層滑移速率。所以其實「不用有上次地震資料」仍然可以推估再現周期。

確實,這樣的地質推論跟實際有地震紀錄的證據相比,「證據力」不能相提併論,所以實際上在做非直接的再現周期的估算時,還會運用地球物理調查,以及利用統計資料與電腦模擬交叉比對分析。至少跟丟銅板的胡亂猜測比起來,這系列的推論都有一定的科學根據。地球物理調查包括了地表如GPS等大地測量的方式,也算是能直接知道現今斷層的滑移速率,而統計方法則是基於地震是部分隨機的情況,至少我們可以知道這個斷層的大致狀態如何。

最後,在理解了再現周期的概念後,釐清一下中洲構造的資訊。根據TEM整理的結果(陳文山,2010),中洲構造的再現周期為50 ~190年。目前阿樹也沒有查到「再現周期100年」的說法,也許是有人將50 ~190正中間的95當作100?但無論如何,再現周期的計算方式是源自於多項觀測和統計的結果,而統計能告訴我們的並不是「一定」會發生的狀況,而是「機率最大的範圍」,所以一般來說不會直接以一個單一數值呈現,如果有,就會是再次簡化的結果。

那斷層錯動機率為何會隨時間而變動?

先略談一下彰化斷層機率「忽大忽小」的問題,實際上經過查詢,TEM PSHA2015和TEM PSHA2020對於彰化斷層在「未來50年發震機率」的參數上,分別為Mw7.6 6%和Mw7.6 5%。所以我認為先前讀者覺得機率變動大,最有可能是將2015版多畫的一張「未來100年發震機率」圖拿來比較了,因為時間拉長自然發生的機會也增加了,故發生的機率也從6%上升至12%。不過藉此我們還是可以來談談,到底這些機率怎麼算?而缺乏上一次大地震事件的斷層構造,又該怎麼計算未來的機率?

首先,我們要先定義一下未來可能發生的地震規模大小,前面提到的數項資料就會先用上。如地震歷史的紀錄可以最直接的告訴我們這斷層上「常有的致災型地震的規模」,而斷層在地表的長度、向地下延伸的寬度可以幫助我們推算「最大可能規模」。不過代誌也沒那麼簡單,畢竟太大的地震可能真的不會發生、太小的地震又可能不會有災情,因此不會直接把最大可能規模就作為最終評估結果,而是會考量風險平衡以及地震學告訴我們地震規模與次數的經驗模型,推估獲得各種地震規模大小地震的再現週期。緊接著,就可以使用統計模式(如BPT模式和Poisson模式)來評估各種規模下,特定年限(如30年、50年、100年)的發生機率,而某個規模以下的發生機率疊加就是所謂那個規模在特定年限下可能的發生機率。然而經驗模型跟統計模式就是會有誤差,然而地震學家仍試圖從中找尋中間的平衡點,當然這個平衡點也會隨著持續更新的地震資料及地質證據出現而有所調整。

再來,前面提到的統計BPT模式和Poisson模式,則就關乎到未來發震機率的計算。這兩種模式的基本差異,就是在有上一次大地震事件時採用BPT模式,沒有的話就用Poisson模式。

當我們有上一次地震的時間(上圖中To)資料,可先利用它的再現周期可以得到一個機率密度曲線(上圖中紅線),再將現在時間(圖中Tc)和想評估的未來幾年(圖中Tp、A的部分)定出來後,藉由公式就可以得到發生的機率。它考量了過去一次地震的發生時間、斷層性質與彈性回跳理論(密度曲線),所以它是一個兼具統計理論與地震學的評估方式。

|

| 來源:最具潛勢及歷史災害地震之強地動模擬,國家地震工程中心技術報告(NCREE-2005-032) |

當沒有足夠的歷史證據時,只能假設這個斷層上的地震為隨機發生,且每個事件都為獨立事件時,一般就會採用這個模式。由於這個假設和彈性回跳理論不符合,所以它可能無法反映真實的風險,而且甚至有低估了地震發生機率的風險可能。

|

| 來源:潛移行為活動斷層地震潛勢評估方法-以池上斷層為例 |

不管是TEM PHSA2015還是TEM PHSA2020,如果沒有最後一次地震事件的年代,就只能使用Poisson模式,這是這套模型常被一些學者質疑的地方。但話說回來,如果沒有辦法做BPT的斷層,就放棄估算它的未來發震概率,也不是好事。雖然在網頁上並未完整呈現團隊做了什麼,但實際上,PHSA2020也增了更多複合斷層破裂的BPT模式預估、且利用新的斷層構造資料,至少更新了這些斷層與構造的面積、可能的單次滑移量和再現周期等資訊,來補足缺乏最近一次大地震資料的遺憾,讓地震風險能盡可能合理的被揭露。相關資訊詳見文獻

(Chan, et al., 2020 )。

雖然以上說明有點複雜、細節,生硬的統計或地震學對於大眾可能還是難以理解,但至少會能感受到,這些計算受到地質調查證據的多寡、地球物理觀測本身的誤差,加上統計本身就是具有一定猜測(但是合理猜測)的科學,所以有三種情況會讓這些斷層發震機率的結果有變動:

- 想要估計的時間範圍不同:未來100、50、30年的機率都不同,而理論上時間範圍越大機率會越高,因為地震並非隨機發生的過程。

- 隨著時間有變動:即使什麼都不做、狀態也不變,斷層也沒有發生任何大地震,理論上機率也會越高,因為我們越來越接近下次的大地震了。

- 科學發現或科技進步:地質調查或地球物理觀測資料如果更多、或是有更好的理論模型,都會讓估算有所調整,不過是增是減,就不一定了。

最後,還是要跟大家說明一下,公開這些資訊,不單單只是揭露給大眾逐條斷層構造的地震風險,讓大家去比較、去計較可能只有1%、2%、3%的差距也不是原來的本意,而是在許多的防災政策或一般大眾的準備計畫有所依據、建物的安全耐震設計可以有更細致的規範、地震保險和風險管理有個可以計算的數據。讓大家都知道地震雖然不可預測,但還是可以依據不同的需求,做好防災減災的準備。所以,在此請大家更認真的看待以下的「地震危害圖」,最左邊為未來50年有10%機率會遇到的最大PGA值(可以視為震度,1g = 490 cm/s²),不過一般的震是考量平地,但SA0.3和1.0則是低樓層建物(3~5層)和高樓層建物(10樓以上)的影響。這告訴我們其實就算不在斷層帶正上方,在斷層附近仍然會有很高的震度值,所以回過頭來,我們還是要以此思考現行的耐震規範夠嗎?過去的建物要如何補強?10%的發生機率一點都不低,該是要正視的災害風險啊!

參考資料與延伸閱讀:

活動斷層與孕震構造之地震災害潛勢評估

最具潛勢及歷史災害地震之強地動模擬

台灣地區地震危害度分析—考慮特徵地震模式

台灣地震模型 機率式地震風險評估 (TEM PSHA2020)

臺灣地震模型 TEM 2020 臺灣地震模型淺層孕震構造資料

Chan, C. H., Ma, K. F., Shyu, J. B. H., Lee, Y. T., Wang, Y. J., Gao, J. C., ... & Rau, R. J. (2020). Probabilistic seismic hazard assessment for Taiwan: TEM PSHA2020. Earthquake Spectra, 36(1_suppl), 137-159.